Eisenbahnverkehr

Im Landeverkehrsabkommen verpflichtete sich die Schweiz, die NEAT zu bauen. Als Gegenleistung verpflichtete sich die EU, die Anschlussstrecken entsprechend auszubauen. Die Schweiz hat die NEAT gebaut. Die Anschlussstrecken fehlen nach 20 Jahren noch immer. Woran liegt das? Die EU kann diesen Ausbau gar nicht besorgen. Sie ist für den Ausbau nicht zuständig. Sie ist schlicht die falsche Vertragspartei.

Das gleiche gilt auch für den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr:

Die EU kann hier nichts bewegen.

Dafür haben wir Verträge mit den Eisenbahnbetreibern unserer Nachbarstaaten. Das funktioniert im Prinzip, wenn auch mit Verspätungen, Inkonvenienzen bei den Nachtzügen etc.

Will man sie beheben, braucht es nicht Verhandlungen, Abkommen, Beihilferegeln, Kommissionsssitzungen (ERA), «hochrangigen Dialog» mit der EU, sondern Gespräche mit den Vertragspartnern in den Nachbarstaaten, welche für Lösungen zuständig sind und sie auch durchsetzen können.

Kurios ist, wie die Schweiz mit dem Neuvertrag die Verkehrs- und Beihilfe-regeln für den Eisenbahnverkehr übernehmen soll. Im Abkommen wird nicht gesagt, was gelten soll, sondern es ist ein komplizierte Sammlung von Bestimmungen, die nicht übernommen werden sollen (öffentlicher Verkehr, Ausländische Privatunernehmen nur, wo es im Termin und Streckenplan Platz hat; Vorrang des Taktfahrplans; Trassenplan und -Sicherung; Netznutzungskonzept und Pläne, im Strassenverkehr 40 Tönner und das Nacht- und Sonntagsfahrverbot, „Kraftomnibusse“ und vieles anderes).

Was die EU heute schon regelt, könnte man mit dem Studium der Verkehrsregeln und der Bibliotheken von Beihilferegeln der EU nach langem Suchen zwar herausfinden, nicht aber, was die EU mit der dynamischen Rechtslübernahme in Zukunft vorhat.

Für alle einfacher: Beim heutigen System bleiben.

Will die EU etwas Konkretes von uns, setzen wir uns im Gemeinsamen Ausschuss zusammen und sagen anhand des konkreten Anliegens ja oder nein und finden, wie bisher praktisch immer, eine für beide akzeptable Lösung.

Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte

Strassenverkehr; Bürokratie; Beihilfen;

Streitbeilegungsverfahren?

Immer wieder hört man als Mantra, ein Streitbeilegungsverfahren beschütze die Kleinen vor den Grossen. Das Gegenteil trifft zu. So ist z.B. das von der EU angeordnete Verbot für EU-Einwohner, an der Schweizer Börse SIX zu handeln, weder von den bisherigen Bilateralen Verträgen noch vom Neuvertrag verboten. Zwar verletzt die EU damit das GATS-Abkommen, dem sowohl die Schweiz wie die EU beigetreten sind. Die Schweiz hätte den Beschluss bei der WTO (World Trade Organization) anfechten können. Sie hat es nicht getan. Denn selbst wenn die Schweiz im Verfahren nach mehrjähriger Dauer obsiegt hätte, wären die EU-Kunden der SIX nach mühsamem Formularkrieg an andere Börsen weggezogen und sicher nicht mit gleich mühsamem Verfahren zu einer Rückkehr in die Schweiz zu bewegen. Die rasche Gegenmassnahme war definitiv effizienter.

Oder gibt sich jemand der Illusion hin, das Streitbeilegungsverfahren gemäss Neuvertrag würde jemals die Flankierenden Massnahmen in wirksamer Form aufrechterhalten?

Oder den Beschluss der EU, für Arbeitslosigkeitsentschädigungen für Grenzgänger plötzlich den Arbeitsstaat statt wie bisher den Wohnsitzstaat als zuständig zu erklären. Mit Rahmenvertrag müsste die Schweiz das als „dynamische Weiterentwicklung“ von EU-Recht auch für die Schweiz anerkennen. Kostenpunkt für die Schweiz: höherer dreistelliger Millionenbetrag pro Jahr. Irgend eine Chance der Schweiz, diesen Schwenker vor einem Schiedsgericht oder dem EuGH im Streitbeilegungsverfahren zu gewinnen? Nein. Und wenn sich die Schweiz trotzdem für eine andere Lösung entscheiden würde, wird der EU explizit das Recht eingeräumt, verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen zu verhängen. Verhältnismässig sind sie, wenn sie gleich viel kosten wie das Akzept der Regel, nämlich höhere dreistellige Millionenbeträge pro Jahr.

Oder das Forschungsabkommen, das die EU 2018 wegen eines von der EU unerwünschten Volksentscheids vertragswidrig suspendierte: Gibt sich jemand der Illusion hin, man hätte das mit einem Streitschlichtungsverfahren korrigieren können? Und wenn ja, wann ?

Kommt dazu, dass das Verfahren zur Streitschlichtung derart monströs ist, dass es in der Praxis von der Schweiz kaum je beansprucht würde. Nicht umsonst hält Prof. Dr. C. Baudenbacher, langjähriger Präsident des EFTA-Gerichts fest, das entsprechende Verfahren im EWR sei bisher toter Buchstabe geblieben. (Ähnlich Prof. Th. Cottier in NZZ vom 25.2.2021)

Aber nicht nur bringt das Verfahren nichts. Es schadet. Bis 2017 haben sich die Parteien in den Gemischten Ausschüssen jeweils auf eine Lösung geeinigt (Ausnahme: 4 oder 8 Tage Voranmeldung bei EU-Firmen in der Schweiz). Sähe die EU die Möglichkeit, die Schweiz vor Schiedsgericht oder EuGH zu ziehen, so würde sich die Neigung zu Kompromissen verringern.

Das Streitbeilegungsverfahren bringt mehr Streit

als es löst.

Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte

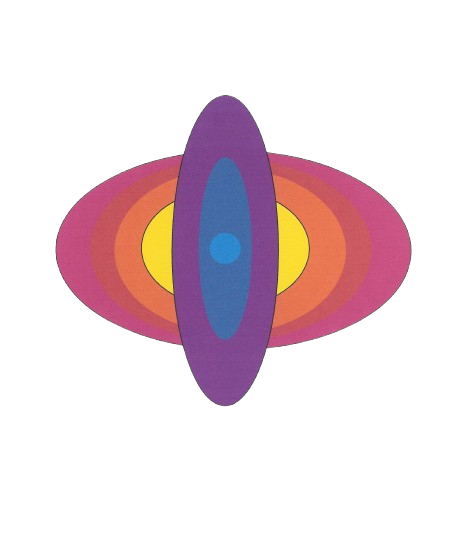

Grafische Darstellung des Verfahrens

Wie Streitbeilegungsverfahren so ablaufen; Vorläufige Anwendung von EU-Recht

Durchsetzung von EU-Recht; Verfahrensdauern; Verhältnismässigkeit der Sanktionen